会社員であれば一度は経験する、上司とのタクシーの乗り合い。

研修でも乗車マナーについては教えてもらう機会がなく、改めて聞く機会もほとんどありません。

上司はすでにタクシーでのビジネスマナーを知っているからこそ、部下である自分がそれを知らずにタクシーに乗ってしまうと不快感を与えてしまうかもしれません。

マナーは守れて当たり前ということではなく、マナーがあることを知っていることで、人に不快感を与えない対応ができることが大切だと思っています。 タクシーの乗り方を知り、スマートな乗り降りができるように備えられるようにしておくことが大切です。

これからお伝えするポイントはこちらです。

- タクシーの停め方

- タクシーの上座と下座

- 目的地を伝える

- 支払い

タクシーの停め方

タクシー乗り場がある場合には列に並んでいればタクシーが停まるので、自分たちの番になるまで待機します。

タクシー乗り場がない場所では自分が先導するように先に歩き、歩道からこちらへ向かってくるタクシーに向けて手を上げ、停車してもらいます。

タクシーを停車させる際に、助手席の前に赤文字で「実車」「迎車」「回送」と点灯しているタクシーには乗車できません。

また、自分たちがいる場所と逆の対向車にいるタクシーはUターンできない場合もありますので、車寄せができる位置に走ってくるタクシーに停まってもらうことが理想的です。

タクシー座席の順番

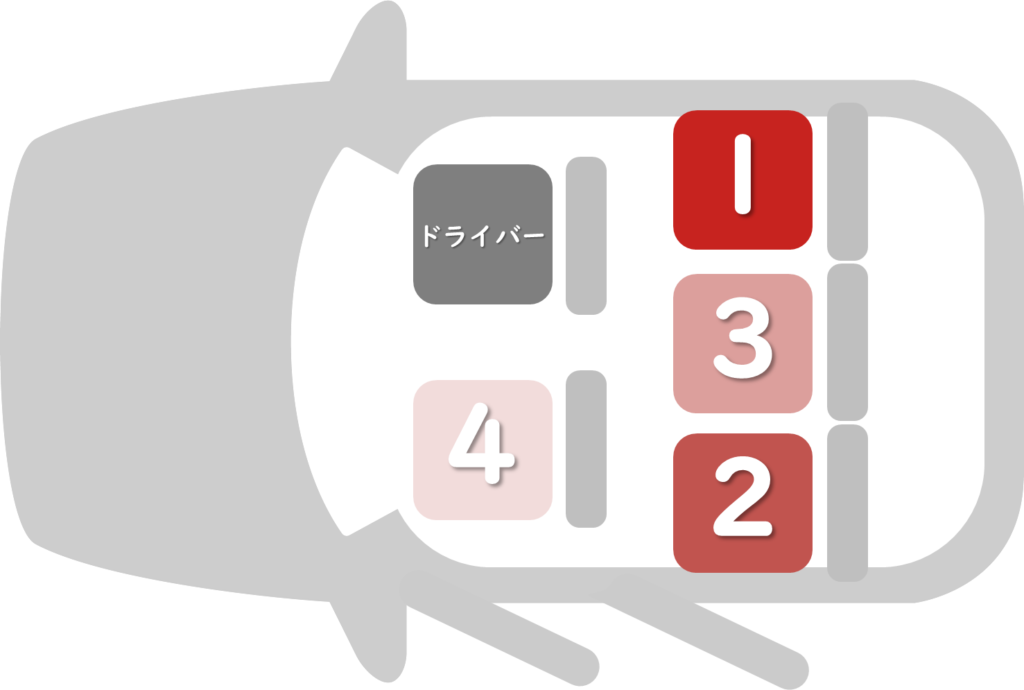

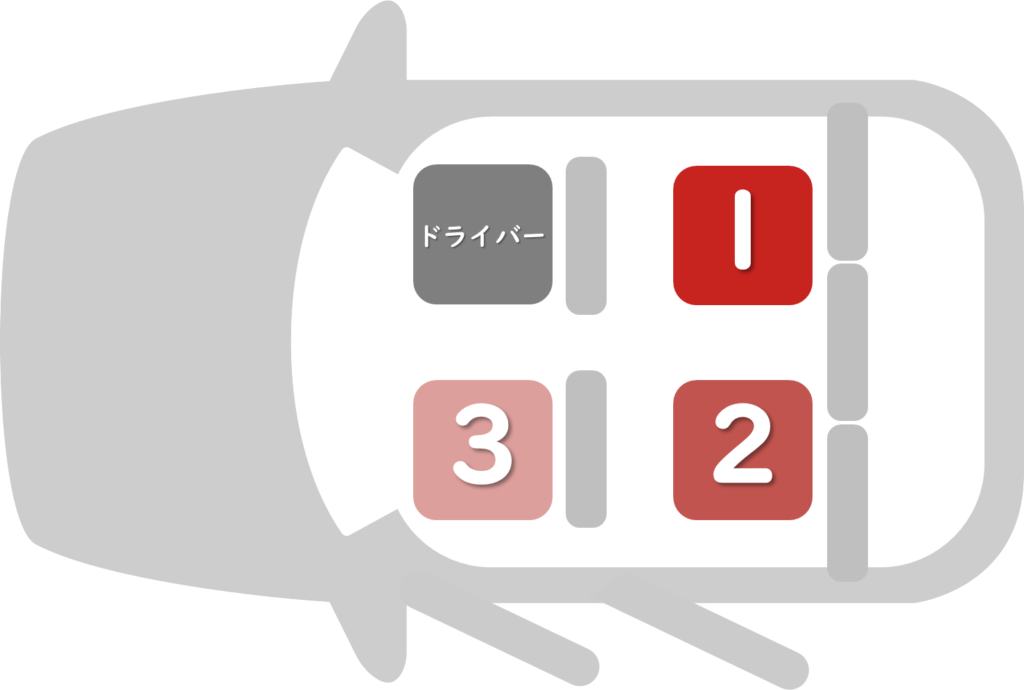

タクシーの座席にも上座と下座が決まっています。

必ずこの順番を守って乗車しましょう。

席順はドライバーの真後ろの後部座席①に、最も立場の高い人が着席します。②に2番目→③→④の立場順に表示されています。

空車のタクシー停車後、進行方向からみて左側のドアが開きます。

後部座席のドアが開いたら、上座に座る上司をエスコートします。

「〇〇(上司の名前)さんからどうぞ」といって席へ促す動作をします。

次に、4人で乗車する場合には下から2番目の人が後部座席の真ん中に座るようにします。自ら進んで座ってもいいですし、その人が自分の上司にあたる場合には「次は〇〇さんどうぞ」と案内します。

そして、後部座席の一番手前の席、左手ドア側に座るのが上から2番目の上司になります。

一番下座に座る部下は助手席のドアを自分で開き、そこへ最後に乗り込み、目的地を伝えます。

3名で乗車する場合には後部座席に上司2人を乗せ、最も部下である自分は助手席に座れば問題ないでしょう。

目的地を伝えるのは下座に座る部下が

目的地を伝える際には、タクシードライバーがすぐに進行方向が想像できるように分かりやすい建物か大きめの交差点があればその名称を伝えます。

もし訪れたことのない場所であれば目的地の住所を伝えられるようメモしておくか、場所が記載された地図をすぐドライバーに見せられる状態にしていきましょう。

ほとんどのタクシーにカーナビがついていますので、調べてもらうことができます。

支払いは決裁権限をもつ上司に確認

降車時はできるだけ目的地の目の前かまたはその付近に停めてもらうようにします。

運賃の支払いは基本的に会社経費で後から支払われるものですので、決裁権限をもつ上司にまとめて支払ってもらう流れが自然です。

会社によってはタクシー代が経費で落ちない場合もあるようですので、そういった場合には一旦立替えで支払いをおこない、降車後に同乗者同士で割り勘して徴収することにします。

また、経費支払いや割り勘の場合でも上司ではなく、下座に座る部下が立替支払いをする会社もあるようです。支払い時のルールはあくまでもマナーであって企業によって風土が違います。

到着後、上司が支払う素振りを見せればそのまま下車してしまって大丈夫ですし、降りる素振りを見せれば部下である自分が立替支払いをします。その場合には領収書の受け取りを必ず行うようにしましょう。

まとめ

タクシーの乗車マナーについてどうでしたか?

こういったマナーは守れて当たり前ということではなく、マナーがあることを知っていることで自分の知識が増やせたり、人に不快感を与えない対応ができることが大切だと思っています。

乗り合いをする相手は会社内の目上の人だけでなく、社外の取引先で自分がもてなす立場になることもありますので、そういった状況になったときにスマートな立ち振る舞いができるようにしておきましょう。

ビジネスシーンだけでなく、ゲストをもてなしたり、冠婚葬祭時に親族との乗り合いもあるかもしれません。そんな時にスマートな対応ができるといいですよね。

是非、こういったマナーを知ることで日々の生活に活かしてくださいね。