旅客(ヒト)を乗せた運送事業をおこなう場合に取得必須とする資格が「第二種運転免許」です。

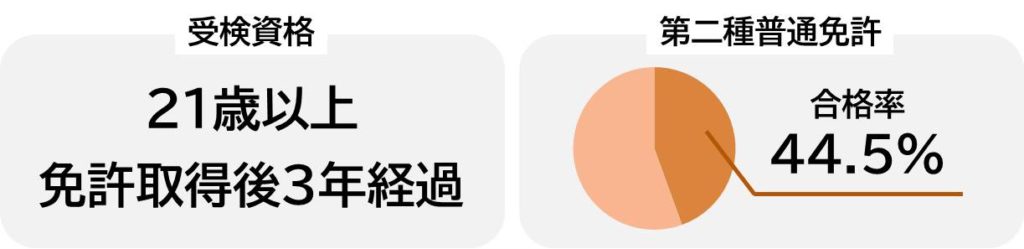

免許取得後、3年経っていなければ取得できない資格であり、試験合格率が40%台の難易度が高いといわれる資格。どれほどの準備と期間が必要なのか、詳しく解説していきます。

-目次-

1. 第二種運転免許とは2. 第二種運転の種類

3. 第二種運転免許は誰でも受けられる?

4. 第二種免許の合格率

5. 第二種免許取得までの日数

第二種運転免許とは?

車を運転するためには「第一種運転免許」とよばれる資格が必要です。一方、バスやタクシーなどのドライバーとして旅客(ヒト)を車に乗せてお金をもらう場合は第一種運転免許とは種類の違う第二種運転免許が必要になります。

第一種運転免許のほか、自動車運転免許の種類は第二種運転免許、仮運転免許の3つに分けられます。

第二種運転免許というのは運賃をもらい旅客(ヒト)を乗せて運送する事業を行うタクシー・バス・運転代行など、旅客運送目的でドライバーとなる人が取得しなければならない資格です。

スクールバスの送迎車や訪問介護車については、運送が目的ではなく施設利用者のためのサービスであって、それを商売としていないためドライバーは第二種免許を取得していなくても運転は可能です。

第二種免許の種類

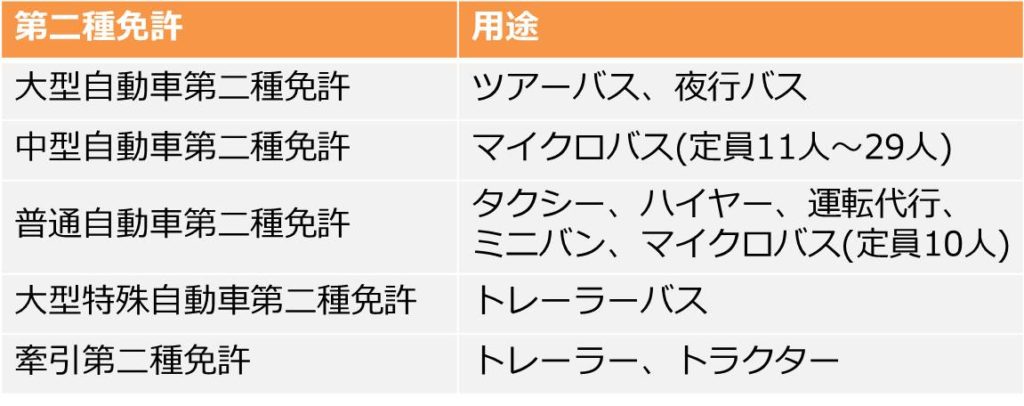

第二種運転免許のなかでも運転する車の大きさや乗車定員の数によって種類が5つに分けられており、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許、牽引第二種免許があります。

ツアーや夜行バスなどを運転する場合には大型特殊自動車第二種免許、11人以上29人以下のマイクロバスであれば中型自動車第二種運転免許、タクシーやハイヤー、運転代行、ミニバン、10人まで乗車できるマイクロバスの運転であれば普通自動車第二種免許を取得しておく必要があります。

コアな免許ですが自走しない状態の被牽引車(750kgを超える車)の場合には牽引第二種免許が必要です。

このすべてが荷物を運ぶ目的であるトラックなどではなく、旅客運送を目的として取得する資格になっています。

第二種運転免許は誰でも受けられる?

第二種免許は旅客を乗せるための資格であるため、運転責任も問われます。そのため、第一種免許を取得するよりも受験資格が厳しくなっています。

その受検資格というのが、21歳以上で免許取得後3年経過していることと、視力や聴力などの身体能力が日常生活で支障がないことです。

では、具体的に第二種免許試験を受ける場合に必要な条件としてどう決められているのか、下記のように記されています。

第九十六条 第五項

道路交通法『 第四節 運転免許試験(受験資格) 』 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052

第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの

一文が長いので読みにくいのですが要約すると、次のとおりになります。

・大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許を取得して3年経っていること(免許取消、免許停止期間は除く)

※牽引第二種免許は上の条件に加えて、牽引免許を現に受けて3年経っていることが加わります

このように、第一種免許を取得してから3年経たなければ第二種免許の取得資格が得られないため、元々免許を持っている経験者だけが受けられる資格であって、未経験者が受けられない資格ということですね。

さらに運転するにあたっての適性基準が下記で決められています。

視力:

両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること深視力:三棹法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること

色彩識別能力:赤色、青色及び黄色の識別ができること(現に免許を受けている方は実施不要)

聴力:両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること

身体能力:自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかの能力に問題がないこと

身体的水準が担保されているかを確認するため行われるもので、教習所では教習前に、免許交付場でも交付前に上記の項目の適性検査が行われることになっています。

運転するにあたって身体に問題がないかをチェックするための、簡易的な身体検査のようなものです。日常生活に支障がない程度であれば問題なくクリアできる基準になっています。

以上が第二種免許の受験資格になります。

第二種免許の合格率は?

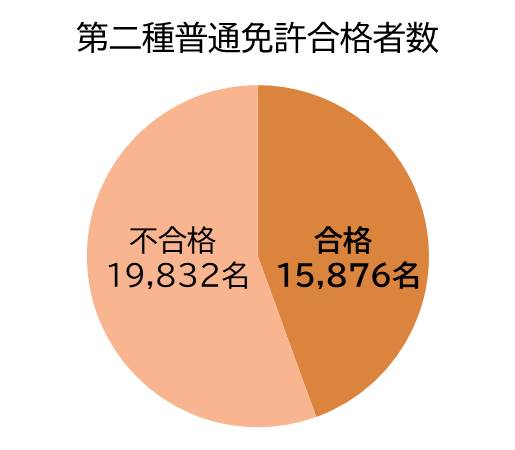

2019年の第二種普通免許の合格率は44.5%と難易度が高いとされています。

上の図から分かるように、およそ約35,000人受検して、半数以上の約55%が不合格となっています。それほど一発合格では難しい試験といえるでしょう。過去の合格率からもそれが伺えます。

運転免許統計 第二種免許 過去5年間受験者数、合格者数(合格率)

2015年 受験者数38,338人 合格者数15,393人(40.2%)

警視庁『運転免許統計』:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo.html

2016年 受験者数36,062人 合格者数15,303人(42.4%)

2017年 受験者数38,119人 合格者数16,042人(42.1%)

2018年 受験者数36,935人 合格者数16,063人(43.5%)

2019年 受験者数35,708人 合格者数15,876人(44.5%)

直近5年間でも45%を超えない合格率というのは、試験の難易度が高いと言えるでしょう。

筆記試験の合格ラインが90点(マークシート2択の文章問題が90問、イラスト問題が5問)といわれており、出題される問題に対していかに間違いを少なくできるかがポイントになります。引っ掛け問題など、免許試験独自の傾向を知るために過去の問題集や、出題予想集を解いておき出題対策をおこなって試験に臨めることが理想です。

第一種普通免許の合格率は71.5%に比べると、より勉強の必要性を感じていただけるかと思います。

とはいえ、時間のない中で勉強時間を確保しなければならないのは難しい方のほうがほどんどです。

対策本をチェックしておくといい理由は、出題されやすい問題がわかることのほか、マークシート式で引っ掛かりやすいポイントがわかるように作られているからです。

文章内に出てくる単語の何に注意しなければならないか、などを分析して読み進めていくと理解が深まります。試験の数日前から対策本を1冊読んでおくだけで充分対策といえるでしょう。

結局、第二種免許取得までに何日かかるのか?

最も気になる、第二種免許の取得までかかる日数ですが、合宿教習・通学教習によって異なります。

入校から卒業までは、普通MT免許所持者は最短約8日受講のコース、普通AT免許取得者は最短約10日の受講コース、通学教習については約20日のコースが平均的な卒業スケジュールです。

【免許取得までの一般的な流れ】

学科教習・技能教習(教習所)

↓

卒業技能検定(教習所)

↓

筆記試験(免許交付場)

↓

免許の発行(免許交付場)

※初めて第二種免許を取得する場合

卒業試験(技能検定)に合格後、住民票のある地区の運転免許試験会場にて筆記試験を受検することになりますが、受検当日免許交付となるので、筆記試験から交付までは半日で取得が可能です。

合格しなければならない試験の数は技能検定2回、筆記技能検定の1回、合計3回です。

技能検定の合格率は10%以下とも言われています。1度検定で不合格となれば再度受検をおこなわなくてはならないため、教習期間も長くなっていきます。

きちんと一発合格し続けられれば、最短のスケジュールの9日で免許交付までたどり着くことができますが、最短期間で卒業できるということはあまり期待できないでしょう。

現職を続けながらですと8日間(あるいは10日間)の合宿教習は、長期で有休を取得することになるため、仕事に影響が出てしまう可能性があります。

いまの仕事を続けながら免許取得する場合には、スケジュールの融通がききやすい通学講習を選択する方がほとんどです。

仕事を続けながらであれば休日に通うことになりますが、例えば、週2回通う場合には約3か月ほど時間がかかることを見込んでおきましょう。

以上、タクシードライバーになるための第二種運転免許に必要な勉強と取得日数の説明です。受検時に参考になればと思います。